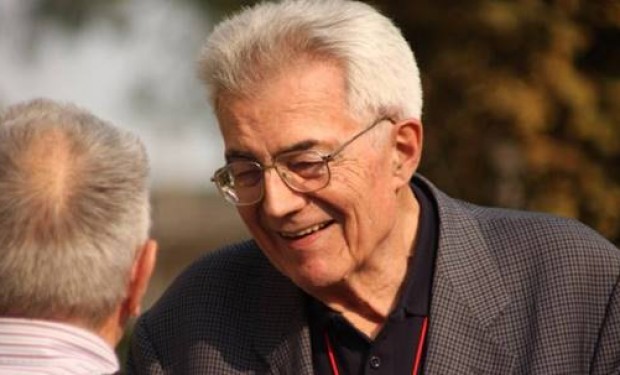

Bouchard, un maestro del Novecento

Riproduciamo qui di seguito un ricordo di Giorgio Bouchard, morto a Torre Pellice il 27 luglio, scritto per Confronti (www.confronti.net) da Paolo Naso, docente di Scienza politica all’Università Sapienza di Roma, Coordinatore di Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), Centro studi Confronti.

Bouchard era stato pastore in Piemonte a Ivrea e Biella (1958), e poi a Brescia (1974) e a Napoli (1987), dal 1966 al 1979 fu Milano, dove diede vita, insieme ad altri, alla scuola serale “Jacopo Lombardini” a Cinisello Balsamo, aperta agli operai per il conseguimento della licenza di terza media. Fece inoltre parte del gruppo di 4 famiglie che decise di vivere nello stesso edificio della scuola serale, dando vita all’esperienza della Comune di Cinisello.

Moderatore della Tavola valdese dal 1979 al 1986, durante la sua moderatura che, nel 1984, venne firmata la prima Intesa della storia della Repubblica italiana tra lo Stato e la Chiesa evangelica valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi).

Importante e di lunga durata il suo impegno nella Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI). Presidente della FCEI dal 1988 al 1994, era già stato membro del Consiglio FCEI dal 1967 al 1972 e poi dal 1982 al 1988. Ha inoltre partecipato, in qualità di esperto, a molteplici puntate della rubrica televisiva di RAIDUE “Protestantesimo”; per anni è stato predicatore della trasmissione radiofonica di Rai Radiouno “Culto evangelico”.

L'articolo originale è consultabile a questa pagina web

Chiunque abbia avuto un contatto con il mondo protestante italiano avrà almeno sentito parlare del pastore valdese Giorgio Bouchard, scomparso a Torre Pellice il 27 luglio. Dai primi movimenti che annunciavano lo scossone politico e culturale del ’68, sino agli anni in cui crollava mestamente la cosiddetta Prima Repubblica, Bouchard fu protagonista e a tratti regista della presenza protestante nello spazio pubblico italiano. Lo fece con la sua cultura teologica nettamente barthiana e con il suo sentire politico formatosi negli anni duri dell’occupazione fascista, affinato da intensi studi nel difficile dopoguerra e maturato nel contesto delle lotte operaie degli anni ’60 e ’70. Non a caso, in quel frangente si ritrovò pastore a Milano con l’incarico di sostenere un originale progetto di radicamento in una delle aree periferiche e operaie della città, Cinisello Balsamo: meno celebrata della vicina Sesto San Giovanni – allora “Stalingrado d’Italia” – ma con un’analoga caratterizzazione politica. Oggi definitivamente persa a vantaggio della Lega e della sua base sociale composta da partite IVA rampanti e da pensionati che hanno paura degli immigrati. In quel luogo e in quel tempo del secolo scorso Giorgio, Toti Rochat e altri giovani protestanti dettero vita a una “comune” che finì presto per accogliere anche cattolici e non credenti. Per la città fu un progetto sociale ancora oggi ricordato, ma per Giorgio e quel gruppo di credenti fu il modo di vivere concretamente la propria fede cristiane ed evangelica in una stagione culturale che sottoponeva a dura critica non solo le convenzioni “borghesi” ma anche le consuetudini e le tradizioni religiose.

Dalle stanze rumorose e affollate della Comune, Giorgio si ritrovò presto a ricopre incarichi importanti a Roma e a Torre Pellice, capitale del valdismo e Ginevra d’Italia, secondo la generosa quanto retorica definizione di De Amicis. Non fu un cambiamento soltanto sociologico – dal proletariato metropolitano alla media borghesia protestante – ma anche di ruolo. La Chiesa che nel 1979 lo elesse Moderatore della Tavola valdese sapeva di scegliere una personalità forte – amichevole ma talvolta anche rocciosa – e con una precisa visione del ruolo del protestantesimo nella società italiana. I suoi riferimenti erano il protestantesimo mondiale – poi caratterizzatosi con un preciso interesse per gli Stati Uniti – le socialdemocrazie europee, l’etica riformata da ripensare senza perderne però il senso primario di “vocazione” da parte di Dio.

Un suo libro essenziale, a questo riguardo, resta Spirito protestante ed etica del socialismo, guarda caso edito proprio da Com Nuovi Tempi nel 1991. In questo senso insieme ad altri – vorrei fare i nomi di Mario Miegge e Sergio Aquilante con i quali tra alti e bassi, consensi e dissensi, vi fu sempre un grande rispetto intellettuale e un ascolto reciproco – egli ebbe un ruolo di primo piano nella sprovincializzazione del protestantesimo italiano.

Storico per passione, Giorgio rifuggiva dalla retorica della storia delle persecuzioni e contestava la tesi dell’“eccezionalismo” valdese nella storia nazionale. Insieme a Giorgio Spini ci ha affidato, al contrario, la tesi del ruolo attivo della componente valdese nella storia europea e nazionale, dalla Prima Riforma alle persecuzioni settecentesche, dal Risorgimento alla Resistenza, dall’opposizione al centrismo “democristiano” alle lotte per i diritti civili degli anni ’70. Il passaggio alla categoria interpretativa del protestantesimo come “componente” e non più “minoranza” – ispirato dall’idea gramsciana per cui l’egemonia culturale non coincide con la maggioranza numerica – fu essenziale per condurre la battaglia per le Intese, come noto approvate nel 1984, in piena era craxiana. In quel frangente la sua Chiesa non fu unita e, anzi, si consumò una dolorosa divisione destinata a riprodursi nel 1993 e nel 2001 quando il Sinodo delle chiese metodiste e valdesi decise di accedere al sistema di ripartizione dell’Otto per mille e, successivamente, alla ripartizione delle quote non espresse.

Bouchard, convinto che l’obiettivo della prima intesa ai sensi dell’art. 8 della Costituzione meritasse qualche mediazione e persino qualche compromesso, sentiva il peso della leadership che gli era stata affidata e la interpretò coerentemente, anche a prezzo di fratture interne alla Chiesa. In quella occasione rinunciò anche alle critiche, certo ingenue e a volte sopra le righe, di quei valdesi – tra di loro molti giovani di allora – che vedevano nell’intesa un vulnus al separatismo laico tra stato e confessioni religiose e rifiutavano lo strumento giuridico in sé perché concepito come riparazione al rinnovo del Concordato. Decenni dopo, non ho alcun dubbio che Bouchard avesse ragione e avessero torto i suoi critici che, come me, non capirono l’eccezionalità di quel passaggio politico.

Bouchard fu anche un tessitore dell’unità dell’evangelismo italiano: convinto sostenitore dell’integrazione tra valdesi e metodisti, fu tra i promotori della Federazione delle chiese evangeliche (Fcei) di cui, tra il 1988 e il 1994, divenne presidente. In quella posizione rafforzò la sua idea di un “fronte protestante” che, aggregando la complicata diaspora evangelica, potesse promuovere un’alternativa evangelica in Italia. Un progetto troppo ambizioso, forse irrealistico dato il fossato che, soprattutto sui temi etici, si stava scavando tra protestantesimo storico e galassia evangelical. Ma fu un progetto strategico, un’idea guida lanciata con passione e coraggio nel tentativo di indicare una strada perché la componente protestante della società italiana avesse un ruolo pubblico e significativo.

Protestante e valdese a tutto tondo, Bouchard fu anche uomo di dialogo, e in gran parte si deve a lui la nascita di questo giornale, Confronti, di cui fu grande sostenitore nel momento in cui la testata si aprì al mondo delle fedi e dello scambio interculturale e interreligioso.

Bouchard fu un uomo del Novecento, un secolo lunghissimo, scandito dal peso di ideologie ponderose e condizionanti, ma anche arricchito da visioni di lungo termine di cui oggi sentiamo la mancanza. Per molti di noi è stato anche un maestro di vita, di pensiero e di fede. E, come deve aver intuito scrivendo il suo ultimo libro affidato alla stesura della moglie Piera Egidi (Maestri. Incontri significativi nella vita di Giorgio Bouchard, Nuova Trauben 2020) , il migliore maestro è quello che lascia che i suoi allievi prendano la loro strada., anche se sa che potrebbero non ripercorrere quella che lui ha percorso e indicato.

Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.

Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.

Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.

Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!