Il problema dell’autorità nella Chiesa cattolica

Tratto da: Adista Documenti n° 16 del 01/05/2021

Una potestà illimitata?

Così come è redatto e promulgato (1983), il vigente Codice di Diritto Canonico in sé dà adito a questa domanda: la Chiesa cattolica si attribuisce un potere senza limiti in questo mondo?

È evidente che nella Chiesa nessuno se la pone. Perché, tra le altre ragioni, noi cattolici sappiamo che la Chiesa non ha il potere di uccidere, odiare o fare quello che proibisce il Vangelo.

Il problema sta nel fatto che, come sappiamo dalla storia, la Chiesa ha gestito le cose in maniera che, frequentemente, ha fatto (e continua a fare) non poche cose che contraddicono letteralmente quello che comanda il Vangelo. Ecco il perché della domanda. Una domanda che ha la sua ragion d’essere nel testo del Diritto Canonico, nel quale si afferma che il romano pontefice ha una potestà «che è suprema, piena, immediata e universale » (c. 331). Una potestà, inoltre, contro la quale «non si dà appello né ricorso» alcuno (c. 333,3). Di più, il pontefice (la «Prima Sede», c. 361) «non può essere giudicato da nessuno » (c. 1404). Cioè, il papa non deve dar conto a nessuno delle sue decisioni. E, quello che è più sorprendente, «è diritto proprio ed esclusivo del papa essere giudice» di ogni decisione che si prende in problematiche spirituali o legate a esse (c. 1401). Ossia, in tutto. Dato che ogni decisione umana può avere una relazione con problematiche che riguardano lo spirito.

Bene, l’aspetto più stupefacente è che il papa ha un potere tale, in un campo così illimitato, che ha il «diritto esclusivo» (dumtaxat ius) di agire come giudice di chi viola il citato canone 1401, iniziando da «coloro che esercitano il potere supremo di uno Stato» (qui supremum tenent civitatis magistratum) (c. 1405, 1º). Con questo il Diritto ufficiale della Chiesa cattolica si appropria del potere di giudicare (e presumibilmente di condannare) qualsiasi capo di Stato, di qualsiasi Paese e religione. Inoltre, il papa «è giudice supremo in tutto l’orbe cattolico... e giudica o personalmente... o per mezzo di giudici da lui delegati» (c. 1442).

E perché non sia possibile uno spiraglio di una scappatoia per limitare il potere papale, il c. 1372 stabilisce che «chi ricorre al Concilio Ecumenico o al Collegio dei vescovi contro un atto del Romano Pontefice sia punito con una censura», che può essere la «scomunica» (c. 1331), l’«interdetto» (c. 1332) o la «sospensione a divinis» (c. 1333).

Con questo si cerca di risolvere “giuridicamente” un problema ecclesiologico decisivo, che consiste nel sapere chi è il soggetto di suprema potestà nella Chiesa. Un problema che “teologicamente” non è risolto in alcun modo.

Questo è stato chiaro nel Concilio Vaticano II (LG 22), dove si afferma che il papa è «soggetto di una potestà suprema e piena sulla Chiesa universale». Ma è importante sapere che questo potere non lo ha solo il papa. Lo ha anche il collegio episcopale, come si dice ugualmente in LG 22. Ma, allora, come si armonizzano tutti e due i poteri in uno? Il Vaticano II ha lasciato il problema insoluto.

La Nota Explicativa Praevia, che alla fine impose Paolo VI (che non la firmò neanche), ha risolto il problema ricorrendo alla «potestà di giurisdizione», che secondo il c. 129 esiste nella Chiesa «per istituzione divina», quando in realtà si sa che la iurisdictio ha la sua origine nel pensiero medievale ed è stata definita dal giurista Bartolo di Sassoferrato, professore a Bologna a partire dal 1328.

Ma c’è di più. Perché il papa, oltre a essere successore di Pietro, è capo dello Stato della Città del Vaticano. E, secondo l’art. 1 della Legge Fondamentale di questo Stato, «Il Sommo Pontefice... ha la pienezza dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario». Il Vaticano è, quindi, l’ultima monarchia assoluta che resta in Europa. In uno Stato così, non c’è la distinzione di poteri che è la base dello Stato di diritto.

Ci sono, dunque, motivi per farsi la domanda: il papato si attribuisce un’autorità illimitata? Sebbene forse nessuno se la ponga, il linguaggio giuridico utilizzato dal Diritto Canonico dà adito al sospetto che, per quanto si riferisce al tema dell’autorità nella Chiesa cattolica, la teologia ammette tranquillamente una maniera di esprimersi che dà l’impressione di una mentalità autenticamente paranoica.

Chi, a questo punto, afferma in documenti pubblici e ufficiali che lui – e solamente lui – ha una potestà che è suprema, piena, immediata, universale, che non può essere giudicata da nessuno, che inoltre è un potere che giudica e condanna persino i capi di Stato del mondo intero, un potere inoltre che non ammette alcun appello o ricorso e, se qualcuno ricorre a un Concilio o ai vescovi del mondo per le decisioni prese da questo potere, deve essere punito? Una persona sana di mente non direbbe che è uno sproposito considerarsi così importante e vedersi così superiore al resto dei mortali? È evidente che, dietro questo linguaggio giuridico, esiste una mentalità teologica, e questa alimenta un modo di intendere una “autorità” e un “potere” che giuridicamente e teologicamente sono un mostro e un fantasma. Perchè non esiste tale autorità e un tale potere. A meno che non parliamo di Dio e non della Chiesa. E in questo caso, in realtà non sappiamo di cosa stiamo parlando. Perché Dio nessuno lo ha mai visto (Gv 1,18).

Ma, soprattutto, l’aspetto più forte è che un sistema di governo del genere equivale a un “potere assoluto”, nel quale diventano impossibili, tra le altre cose, l’accettazione e la realizzazione dei Diritti umani. È proprio quello che capita nella Chiesa cattolica. Il papa concentra tutti i diritti fino al punto che tutti noi altri cattolici manchiamo di diritti, se parliamo di “diritti” in senso stretto.

Gesú e il potere

La parola “potere” indica sempre una relazione di dipendenza. Quando è relazione tra persone, si esprime mediante il sostantivo exousía, che si può anche intendere come “autorità”. In ogni caso, il potere o l’autorità evidenziano una “disuguaglianza”. Chi esercita il potere sta al di sopra di chi si sottomette a questo potere. Da questo deriva l’uso, nella vita e nel linguaggio di Gesù, del verbo “obbedire” (hypakoúo).

Nei vangeli l’obbedienza si applica unicamente ai demòni (Mc 1,27), al vento e alle onde del mare (Mc 4,41 par) e a una pianta vegetale (un gelso, Lc 17,6). E neanche si insinua mai nei vangeli che Gesù si relaziona con un essere umano a partire dalla superiorità di chi comanda e al quale l’inferiore obbedisce.

La relazione di Gesù con i discepoli e con la gente si esprime sempre, nei vangeli, tramite l’esperienza della “sequela”, che nasce dalla “esemplarità”, mai dalla “sottomissione”, che è la risposta del debole al forte, del piccolo al grande.

Gesù ha dato “autorità” ai dodici discepoli (Mt 10,1). Ma il vangelo puntualizza che si tratta di un’autorità «per espellere demoni e curare malati». Non è un potere dottrinale e, ancor meno, giudiziario. È un potere terapeutico, per alleviare sofferenze e rendere felici le persone nelle loro relazioni con gli altri e nella loro relazione con Dio.

Il problema, che molte volte appare nei vangeli, è la resistenza dei discepoli nell’accettare questa proposta di Gesù, a partire dalle discussioni tra di loro su chi fosse il più importante (Mc 9,33-37 par), fino all’ambizione dei figli di Zebedeo per i primi posti nel Regno (Mc 10,35-41 par), con i severi avvertimenti fatti loro da Gesù contro ogni pretesa di somigliare ai «capi delle nazioni e ai grandi che impongono la loro autorità» (Mc 10,42-45 par). Ed è noto che, in queste resistenze al progetto di Gesù contro la mentalità del potere nei piani di Dio, si è messo in evidenza Pietro, dal momento in cui Gesù lo ha chiamato «Satana!» (Mt 16,23 par), passando per la resistenza al fatto che Gesù aveva svolto il compito di uno schiavo nel lavargli i piedi (Gv 13,6-9), fino ai rinnegamenti dello stesso Pietro nella passione. In quell’occasione non si è verificato il comportamento di un codardo, ma la reazione di un deluso di fronte al messianismo dell’esemplarità nel fallimento, cosa che non entrava in testa a Pietro e agli altri apostoli.

Il movimento originario di Gesù è stato “un fenomeno di comportamento sociale deviato”. Un movimento che ha incontrato nella comunità riunita da Gesù l’elemento sostitutivo del Tempio con i suoi incarichi e poteri. Fino ad arrivare ad accettare la funzione più bassa in una società: quella di delinquente giustiziato. In maniera tale che, a partire da un comportamento simile, la modalità con cui Gesù ha inteso, vissuto ed esercitato una forma di autorità è stata quella che si potrebbe imporre presto sugli altri poteri. Perché è una modalità che non si basa sull’imposizione che domina le coscienze, ma sull’esemplarità di chi indica il comportamento da tenere a partire dalla debolezza e dalla piccolezza dello schiavo e del sovversivo, che attrae e trascina per la sua bontà.

Le prime “chiese”

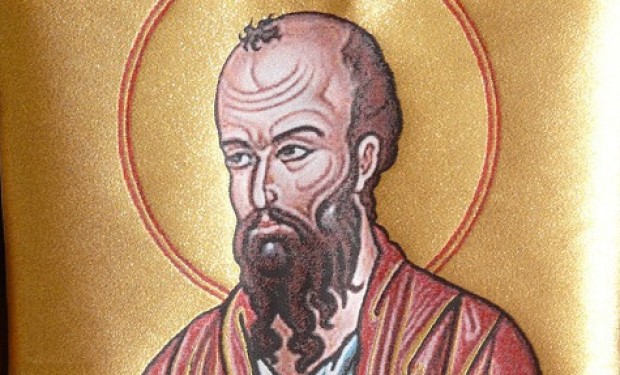

Quest’idea e questa maniera di esercitare l’autorità sono giunte fino a noi (e le abbiamo potute conoscere) grazie ai vangeli, che ci riferiscono come pensava e come agiva il Gesù terreno. Ma tra il Gesù terreno e il testo dei vangeli, che oggi leggiamo, ci sono le Lettere di Paolo.

E questo comporta vari fatti di enorme importanza.

Le Lettere di Paolo sono state scritte tra gli anni 50 fino al 55/56, mentre i vangeli sono stati redatti circa 30 anni dopo, a partire dall’anno 70.

Paolo è stato colui che ha organizzato le “assemblee del popolo” cristiano chiamandole “chiese” (ekklesíai).

Quindi, le comunità cristiane si sono organizzate come “chiese” senza conoscere – almeno in molte di loro – i vangeli, dato che Paolo non ha conosciuto il Gesú terreno, ma il “Risorto” (Gal 1,11-16; 1 Cor 9,1;15, 8;2 Cor 4,6; cf. At 9,1-19; 22, 3-21; 26, 9-18). È arrivato persino a dire che il Cristo «secondo la carne» non gli è mai interessato (2Cor 5,16).

La conseguenza logica che questo comporta è che la Chiesa si è organizzata e ha gestito le sue strutture fondamentali senza conoscere Gesù, dato che, come si è ben detto, «il livello della conoscenza passiva della tradizione di Gesù posseduta da Paolo è, alla fine, irrilevante per la comprensione della teologia paolina».

Per questo le idee sulla comunità cristiana e sulla maniera di intendere ed esercitare il potere nelle assemblee cristiane sono questioni che poco o per nulla hanno potuto influire sulla Chiesa nascente, sebbene questa problematica fosse fondamentale per Gesù nella sua vita terrena. Paolo non ha potuto far altro che elaborare le sue idee sul potere e sulla sua prassi, non a partire dal Gesù che è andato per il mondo, ma a partire dal Figlio di Dio risuscitato e glorificato, Messia e Signore nostro (Rm 1,4).

Paolo, Apostolo di Gesù Cristo

A partire dalla sua esperienza del Risorto, sulla via di Damasco, Paolo ebbe un’ossessione. La sua vita e la sua missione avevano acquisito un nuovo orientamento, che non era solo “la fede in Gesù Cristo”, ma il fatto che, al di là di questo, era stato costituito, direttamente da Dio, “apostolo di Gesù Cristo”. Sapeva che prima di lui c’erano stati apostoli a Gerusalemme (1 Cor 15,8-11; Gal 1,17-19). Come c’era chi reclamava per sè il titolo di “apostolo” (Fil 2,25; 2 Cor 11,5.13; 12,11 etc). Ma il suo apostolato dipendeva direttamente e unicamente da Dio. Non era opera e grazia degli uomini (Gal 1,1; cf. 1,11). Il suo giudice era unicamente il Signore (1Cor 4,3-5). Come è logico, in tali condizioni Paolo doveva imporsi. E inoltre imporre la sua autorità nelle assemblee, cioè nella Chiesa.

E lo ha fatto. Paolo non sapeva che Gesù si era comportato diversamente. Per Paolo l’apostolato implica un mandato ricevuto dal Signore risorto (1Cor 15,8-9); la sua missione come apostolo dei gentili fu autorizzata da una rivelazione (Gal 1,15 s). Scelto per di più da Dio (Gal 1,15; Rm 1,1), Paolo si vedeva investito di un’autorità speciale rispetto ai gentili (Rm 1,5.11- 15; 11,13; 15,14-24). Quello faceva sì, per Paolo, che, quando predicava, è come se Dio stesso parlasse (1Tes 2,2-4.13; 4,15; 1Cor 14,37; 2Cor 5,18- 20). Fino al punto che chi nega il vangelo di Paolo rifiuta Dio. (1Tes 4,8; Gal 1,8). In definitiva, Paolo non aveva altra soluzione che sottolineare la sua autorità apostolica per legittimare la sua dottrina radicale, nella quale, come sappiamo, giunge a espressioni molto forti.

In questo modo, si consolidarono le basi di una concezione assolutamente particolare dell’autorità nella Chiesa. Un’autorità concessa direttamente da Dio a quelli che sceglie come apostoli. Un’autorità che si identifica con l’autorità di Dio stesso. E un’autorità che si considera come assolutamente necessaria e irrinunciable per legittimare e conservare un insegnamento, l’insegnamento impartito dalla Chiesa.

A partire da queste basi, si capisce perfettamente l’evoluzione che non ha tardato a verificarsi. Beninteso, in questa maniera di intendere e praticare l’autorità, si trovano una serie di componenti fondamentali che poco o nulla hanno a che vedere con quello che Gesù ha vissuto e insegnato.

Anzi, alcune di queste componenti si vedono difficilmente conciliabili con gli insegnamenti del Vangelo.

Ma, come ho già spiegato, il Vangelo è arrivato tardi. Quando le comunità o “chiese” hanno conosciuto i vangeli, le assemblee cristiane erano gestite, già da molti anni, con criteri diversi dagli insegnamenti di Gesù. Ma criteri perfettamente ammessi e già assimilati come «quello che Dio voleva e aveva disposto».

In queste condizioni, i cambiamenti avvenuti (probabilmente) durante il II secolo sono stati decisivi.

Il contesto di un processo di perversione

Non si tratta in questo momento di studiare la storia del processo che, durante il sec. II, ha fatto sì che il governo della Chiesa si andasse concentrando nel vescovo di Roma. I dati certi che, su questa problematica, si conoscono fino a questo momento non ci danno molto. Il Canone Muratoriano (manoscritto dell’VIII secolo scoperto da Ludovico Muratori nel XVIII secolo) e la nota affermazione di Ireneo, vescovo di Lione, secondo la quale tutti debbono essere d’accordo con la Chiesa di Roma, che è quella che ha «la sua più forte preminenza », non offrono un’argomentazione sufficiente per dedurre da ciò una primazia giuridica e apostolica della Chiesa romana. E non vi si allude neanche a Pietro per giustificare i suoi privilegi sulle altre “chiese” del mondo.

Il migliore specialista che sicuramente ha avuto, fino a ora, la teologia cattolica nella storia della ecclesiologia, Yves Congar, ci ha lasciato una breve sintesi che fa molta luce su quest’ordine di cose.

Lamentandosi degli abusi commessi durante il papato di Pio XII, Congar scrisse nel suo diario: «Vedo ogni volta con più chiarezza che il fondo di tutto è una questione di ecclesiologia e mi rendo conto di quali sono le posizioni ecclesiologiche in gioco. Il mio studio della storia delle dottrine ecclesiologiche mi aiuta a vedere le cose con la più grande chiarezza. Tutto parte da questo: in Mt 16,19 i Padri hanno visto l’istituzione del sacerdozio o dell’episcopato. Per loro, quello che si fonda su Pietro è l’ecclesía, la primazia canonica del vescovo di Roma. Tuttavia la stessa Roma – e questo a partire, forse, dal sec. II – struttura le cose in altra maniera. Vede in Mt 16,19 la propria istituzione. Per lei, i poteri non passano da Pietro alla ecclesía, ma da Pietro alla sede romana. In modo che la ecclesía non si forma a partire da Cristo, tramite Pietro, ma a partire dal papa. Per la Chiesa essere costruita su Pietro significa, agli occhi dei papi, ricevere consistenza e vita dal papa, nel quale, come nella testa, risiede la plenitudo potestatis [potestà piena]».

È chiaro che Congar, anni dopo, avrebbe meglio precisato questo giudizio sintetico, per quello che riguarda il testo di Mt 16,19, e per quanto riguarda l’inspiegabile concentrazione di potere della Chiesa in un solo uomo, il papa, limitando – o persino annullando in non poche cose – il potere dei laici, dei preti e soprattutto del collegio episcopale, servendosi di argomenti teologicamente inesistenti, come si è fatto nel Vaticano II, cosa che ho già spiegato in questo articolo.

In ogni caso, Congar chiarisce pienamente il suo pensiero quando afferma che la teologia (della Curia Romana) difende come derivanti direttamente da Dio i poteri attribuitisi dal papato e, in realtà, esercitati in tutto quanto gli conviene, come è il caso della richiamata «potestà di giurisdizione» alla quale il c. 129 concede «origine divina». È uno dei tanti casi nei quali “il giuridico” si vede elevato alla categoria del “teologico”. Senza altro argomento plausibile che (senza dirlo) questo è quello che interessa al sistema romano.

Un’istituzione – come è il caso della Chiesa – che è debole nella sua capacità di fare pressioni a causa della forza dei giudici e della polizia, è solita ricorrere alla forza di minacce divine, portando al livello dell’intimo della persona la pressione dei castighi, in modo da ledere il prestigio sociale e la pace intima della sua coscienza. Al punto tale da far sentire come “peccato” quello che in realtà è il naturale “senso di colpa” che nasce in ogni neonato come meccanismo di difesa, come spiegano gli psicologi.

Una storia di falsità

Tra gli elementi più importanti che hanno condizionato il crescente processo di concentrazione del potere della Chiesa nel potere papale, bisogna elencare, senza dubbio, la sostituzione dell’auctoritas con la potestas. Il papa Gelasio (492- 496) attribuiva l’“autorità” al papa, mentre la caratteristica dell’imperatore era la “potestà”. L’“autorità” evoca una fonte carismatica di legittimità e la “potestà” indica un potere sostanzialmente esecutivo. Tale era l’idea di ambo i concetti nell’Alto Medioevo.

Col passar del tempo, la potestas, che inoltre è stata definita sacra, si è concentrata nel papa, in modo che, solo nel cap. III di LG, si applica al «potere gerarchico» 15 volte. È evidente lo spostamento del potere religioso verso forme di potere politico. E non sembra un mero uso semantico. Cioè, la teologia cattolica ha permesso e legittimato proprio quello che Gesù aveva proibito severamente nel Vangelo (Mc 10,42-45 par).

Altro dato decisivo da considerare è il fatto delle False Decretali, datate solitamente verso l’anno 850, il cui autore si suppone essere Isidoro Mercator. Si tratta di 313 documenti falsi nei quali si attribuisce all’autorità dei papi del tempo dei martiri l’origine delle strutture ecclesiastiche del sec. IX. Così non solo si è pregiudicata la conoscenza storica dell’esercizio dell’autorità nella Chiesa, ma si è accreditata anche l’idea che tutte le decisioni della vita della Chiesa derivassero dal papato come sua fonte. E come se non bastasse, si è imposta una concezione del papato meramente giuridica.

In questo modo, nella Chiesa si radicò il criterio teologico che tutta la sua vita dipende dalla testa che è la Chiesa romana. E si preparò il cammino perchè il papa Giovanni VIII (872-882) promuovesse la convinzione secondo la quale la cristianità doveva vivere sottomessa non solo al governo papale, ma anche a quello dei principi cristiani.

Era preparato alla perfezione il terreno teologico perchè Gregorio VII realizzasse (sec. XI) la riforma decisiva che ha concentrato tutto il potere della Chiesa nel papa. E così si sono pervertite, fino al giorno d’oggi, la teologia e la pratica dell’autorità nella Chiesa.

Conclusioni

1. Gesù non ha pensato a questa Chiesa che abbiamo. E non abbiamo tracce che avrebbe voluto un’organizzazione strutturata sulla base della sottomissione a un uomo, il papa.

2. Gesù ha vissuto come la peggiore tentazione, per il movimento di seguaci che ha avviato, la pretesa che qualcuno di essi desiderasse essere il primo, giustificando un comportamento simile con il fatto che così si sarebbe conservata l’unità.

3. È una legge del comportamento sociale che un collettivo che vuole perpetuarsi nella storia abbia bisogno di alcune forme di istituzionalizzazione. Questo suppone l’esistenza di un’autorità centrale che coordini l’insieme. Da questo punto di vista, è ragionevole l’esistenza del papato.

4. Nessun papa ha il potere di agire contro il Vangelo.

5. L’autorità nella Chiesa non è di natura giuridica o politica. Urge nella Chiesa avviare questo “spostamento” di strutture mondane che hanno adulterato il significato e l’importanza della “sequela” di Gesù come principio determinante della vita cristiana.

6. Gesù non ha scelto, per l’apostolato, solo Pietro. Gesù ha scelto dodici apostoli, che la Chiesa non ha mai visto la necessità di perpetuare. Si è cercato un sostituto per Giuda, ma dopo, quando stavano morendo gli altri, nessuno ha pensato di eleggere dei successori. In ogni caso, la “successione episcopale”, come realizzazione della “successione apostolica”, riguarda la fede della Chiesa. E spetta al Collegio episcopale nel suo insieme coordinare la diversità di ministeri e di compiti nella Chiesa. La “testa” che coordina il Collegio episcopale, a partire dal sec. III, è il vescovo di Roma.

7. È urgente che la Chiesa modifichi la sua teologia, in maniera tale che in essa si possa inserire e attuare la totalità dei Diritti umani.

José María Castello è teologo spagnolo, già docente alla Facoltà di Teologia di Granada e visiting professor all'Università Pontificia Gregoriana di Roma. Articolo pubblicato sulla rivista Éxodo (n. 118, aprile 2013). Traduzione a cura di Lorenzo Tommaselli.

Adista rende disponibile per tutti i suoi lettori l'articolo del sito che hai appena letto.

Adista è una piccola coop. di giornalisti che dal 1967 vive solo del sostegno di chi la legge e ne apprezza la libertà da ogni potere - ecclesiastico, politico o economico-finanziario - e l'autonomia informativa.

Un contributo, anche solo di un euro, può aiutare a mantenere viva questa originale e pressoché unica finestra di informazione, dialogo, democrazia, partecipazione.

Puoi pagare con paypal o carta di credito, in modo rapido e facilissimo. Basta cliccare qui!